澳科大中醫藥團隊研發「即用型」CAR-MSC納米平台

為急性髓系白血病提供免疫治療新策略

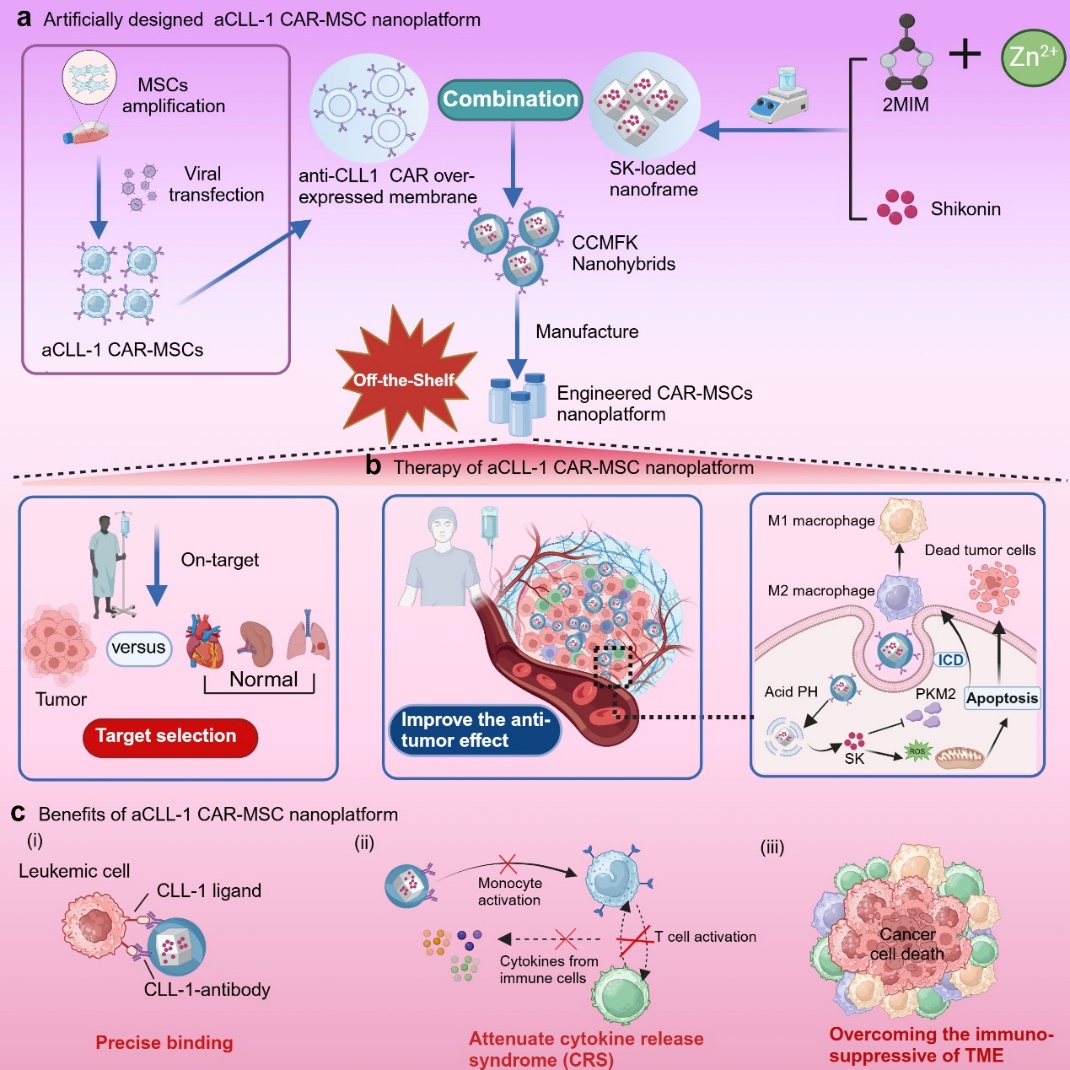

近日,澳門科技大學中醫藥學院吳其標教授和中藥機制與質量全國重點實驗室范星星副教授團隊,基於中藥抗腫瘤免疫活性與細胞治療技術,在急性髓系白血病(AML)的治療研究方面取得重要進展。研究團隊成功構建了一種仿生型通用基於嵌合抗原受體(CAR)-間充質幹細胞(MSC)納米系統,實現了對AML的協同免疫治療。CAR-MSC納米平台具有較強的治療效果,可有效應用於多種腫瘤,具有廣泛的臨床應用前景。

研究團隊研發的aCLL-1 CAR-MSC納米平台示意圖

當前,基於嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)的療法在AML治療中仍面臨諸多挑戰,包括製備週期長、個體化定制成本高、腫瘤浸潤能力有限以及易引起細胞因子釋放綜合征等副作用。為解決上述問題,研究團隊轉向具有天然腫瘤歸巢能力和低免疫原性的間充質幹細胞,並將其與CAR技術相結合,構建出可「即取即用」的通用型CAR-MSC納米平台。

研究團隊以C型凝集素樣分子-1(CLL-1)作為研究靶點——該標誌物特異表達於AML細胞及白血病幹細胞表面,而在正常免疫細胞中幾乎不表達,具有很好的靶向性和治療安全性。研究人員進一步利用金屬有機框架ZIF-8結合天然抗癌化合物紫草素(Shikonin, SK),並用工程化的aCLL-1 CAR-MSC進行修飾,構建出具有「雙重靶向」能力的仿生治療體系。

團隊在體外成功構建了高表達aCLL-1的CAR-MSC,同時,驗證該系統在體外具有良好的AML細胞殺傷效果和有效誘導免疫原性細胞死亡(ICD),啟動抗腫瘤免疫應答。在AML原位及皮下腫瘤模型中,該系統表現出優異的腫瘤靶向性與富集能力,並觀察到一定的AML腫瘤生長抑制趨勢,同時對腫瘤免疫微環境的調節起到了積極影響。此外,該系統在健康小鼠中展現出良好的生物相容性與安全性,未引起明顯的系統毒性或器官損傷。

該研究首次報導了將CLL-1靶向的CAR-MSC與仿生納米技術相結合,構建出一種可協同化療與免疫治療的平台型技術,不僅克服了傳統CAR-T療法在實體瘤及免疫抑制微環境中效果有限的瓶頸,也為開發適用於多種惡性腫瘤的「即用型」納米藥物提供了新思路。

上述成果以 “Biomimetic universal CAR-mesenchymal stem cell nanohybrids for potent anti-tumor therapy”為題,發表於生物醫學工程領域頂刊Bioactive Materials (IF=20.3,期刊領域排名3/124)。澳科大為論文唯一署名機構,吳其標教授和范星星副教授為論文共同通訊作者,中藥學博士研究生楊浪瑜同學為論文的第一作者。

該研究工作獲得了國家自然科學基金委員會-澳門科學技術發展基金聯合資助、澳門科學技術發展基金、Neher博士生物物理與創新藥物實驗室以及中藥機制與質量全國重點實驗室基金的支持。